Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.

|

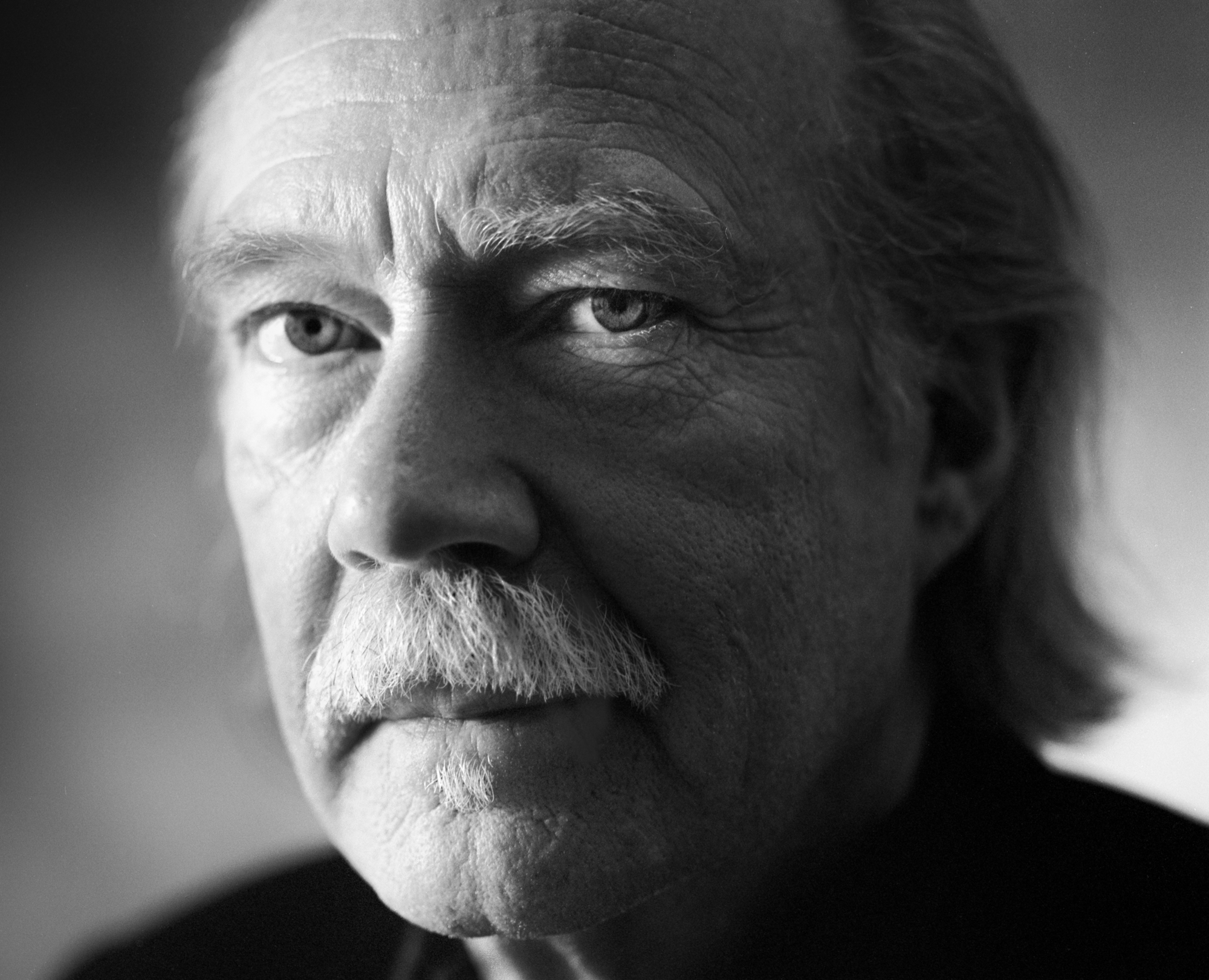

| © Franzi Kreis 2014 |

Zum 90. Geburtstag des Autors, Dramatikers und Filmemachers Tankred Dorst – die Anlässlichkeit ist ihm zwar immer lästig, aber schön ist es doch – veranstalten die Berliner Festspiele am 6.12.2015 eine Hommage, an der auch [Revolver-Herausgeber] Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth teilnehmen werden. (Der eigentliche Geburtstag ist der 19.12.)

Aus diesem schönen Grund anbei das Interview mit Dorst und seiner Schreib- und Lebenspartnerin Ursula Ehler, das wir 2008 in Revolver Heft 18 veröffentlicht haben, als „Bonus” unserer DVD-Veröffentlichung von Dorsts Debütfilm „Klaras Mutter”.

Erinnert sei auch an Heike Hursts (†) schöne Einführung in das filmische Universum Dorsts, die dort nachgelesen werden kann.

Revolver

Sie arbeiten seit 1971 zusammen. Ganz konkret: Wer geht, wer sitzt, wer schreibt, womit, wie viel Uhr? (Allgemeines Gelächter)

Sie arbeiten seit 1971 zusammen. Ganz konkret: Wer geht, wer sitzt, wer schreibt, womit, wie viel Uhr? (Allgemeines Gelächter)

Ursula Ehler

Vormittags, meistens. Wir schreiben mit der Hand auf, und dann reden wir sehr viel über die Leute. Eigentlich gehen wir mit den Figuren so um wie mit Menschen, die wir kennen, die wir nicht leiden können oder sehr leiden können, und das ist so eine Art von, wie heißt das …

Vormittags, meistens. Wir schreiben mit der Hand auf, und dann reden wir sehr viel über die Leute. Eigentlich gehen wir mit den Figuren so um wie mit Menschen, die wir kennen, die wir nicht leiden können oder sehr leiden können, und das ist so eine Art von, wie heißt das …

Tankred Dorst

… allmählicher Verfertigung der Gedanken beim Reden.

… allmählicher Verfertigung der Gedanken beim Reden.

UE: Ja, das meine ich. Keiner von uns schreibt gern Schreibmaschine, aber meistens schreibt dann Tankred doch das Tagespensum ab. Wir haben immer noch etwas steinzeitliche Verhältnisse, keinen PC. Das Maschinengeschriebene wird korrigiert, und dann geht das an eine Frau, die es auf ihrem PC perfekt abschreibt. Manchmal gefällt es ihr, dann freuen wir uns, manchmal gefällt es ihr nicht, dann sind wir irritiert. Für den nächsten Arbeitsgang ist es gut, dass das Manuskript durch die andere Schrift, das perfektere Bild, etwas fremd ist, wenn wir es wieder in die Hand nehmen. Tankred bereitet oft vor, er schreibt zum Beispiel seine Idee für eine bestimmte Szene auf, und den konkreten Dialog schreiben wir dann zusammen. Wir schreiben immer in so schmale, hohe Hefte, weil Tankred schlanke Dialoge haben möchte. Diese Hefte sind inzwischen schwer zu bekommen im Handel.

R: Gibt es Exposés, Treatments? Oder bewegen Sie sich entlang von Figuren?

TD: Das ist verschieden. Wenn der Plot in einer knappen und prägnanten Form im Exposé vorhanden ist, kann man die Geschichte schnell schreiben. Aber es gibt Stoffe, eher Halbgeschichten oder Ambientes, Stimmungen, die sind schwer festzuhalten. Früher gab es das „Wellmade Play“, das gut gemachte Stück, was in England immer noch gepflegt wird. Jeder Dialogsatz soll weiterführen, die Handlung transportieren, soll witzig, politisch, brisant, stückökonomisch sein. Das sind Regeln, die in jeder Drehbuchwerkstatt noch immer gelehrt werden. Meine Stücke entstehen eher auf impressionistische Weise. Man hält einen Moment fest, einen Teil von einem Dialog, ein Bild, einen Fetzen von einem Gespräch. Und dann natürlich der Schluss – ich muss den Schluss haben, auf den alles hinführt.

R: Aber warum wollen Sie der Stringenz entkommen?

TD: Es gab damals, als ich angefangen habe, Stücke zu schreiben, die Bedingung, ein Stück muss Modellcharakter haben. Was auf der Bühne hergestellt wird, soll auf prägnante Weise reflektieren, was in der Welt vorhanden ist. Das war die Zeit von Brecht, Frisch und Dürrenmatt, für mich keine Vorbilder, aber Autoren, die anregend waren. Nach ’68 hab ich gedacht, mit diesem Modell wird unser Blick auf die Menschen zu eng. Er lässt nichts zu, was dramaturgisch unordentlich ist. Man muss die Form offener machen, damit mehr wirkliches Leben reinkommt, das war mir eigentlich immer wichtig, dass man sich nicht zu strikt an einen Handlungsstrang bindet. Ich habe damals viel mit Peter Zadek zusammengearbeitet, den Film „Rotmord“ und „Kleiner Mann – was nun“ und verschiedene Stücke und Entwürfe für Theater, die dramaturgisch gesehen, eher Revuecharakter hatten.

R: Sie haben einmal gesagt, Sie würden an einem einzigen großen Drama schreiben. Gleichzeitig haben Sie gestern erwähnt, Sie würden parallel an vier Dramen arbeiten, und jetzt sagen Sie, Sie fangen immer mit dem Schluss an. Wie muss man sich das vorstellen?

TD: Wir haben zu Hause einen Apothekerschrank. Und in diesem Schrank sind, ich weiß nicht wie viele, ungefähr dreißig Schubfächer. In jedem Fach ist der Plan eines Stücks, oder ein paar Ideen zu einem Stück, oder vielleicht auch nur ein paar Blätter, oder auch schon mal die Rohfassung eines Stückes. Manche Fächer füllen

sich immer mehr an mit Blättern, Einfällen, Ideen, oder Dialogstücken, oder Veränderungen, das Stück arbeitet sozusagen im Schubfach ein bisschen weiter. Andere aber bleiben liegen, da sind zwei Blätter drin, und nach fünf Jahren sind es vielleicht drei oder gar keine neuen mehr. Wenn man mit einem Stoff beschäftigt ist, wenn man ganz in dieser Geschichte aufgeht, darin lebt und seine Fühler ausstreckt, wie die Geschichte weitergehen könnte und was für Motive da vielleicht eine Rolle spielen könnten, dann entwickelt die Sache selber, das geplante Stück, seinen eigenen „Ehrgeiz“.

R: In verschiedenen Einführungen erzählen Sie, die Geschichte von „Mosch“ sei mehr oder weniger Ihre eigene Geschichte, die Geschichte von „Klaras Mutter“ spielt in Ihrer Heimat und so weiter. Wie wird aus Erinnerung Geschichte? Oder wie wird aus Geschichte wiederum Erinnerung, das würde mich interessieren.

TD: Das, was man niederschreibt, holt man nicht aus dem Nichts. Es ist etwas passiert, man hat etwas gelesen oder man hat eine bestimmte Stimmung gehabt. Und meiner Erfahrung nach ist die Vergangenheit, die Kindheit, von einem schreibenden Menschen ganz stark mit dem Werk verbunden. Zum Beispiel „Klaras Mutter“: Die Geschichte spielt 1932/33. Wir wollten versuchen, eine bestimmte Welt, eine bestimmte Atmosphäre herzustellen, wie ich sie aus meiner frühen

Kindheit noch kannte. Diese Stimmung trägt die Handlung nicht nur, sie bringt sie geradezu hervor. Der Szenenbildner Günther Naumann und die Kostümbildnerin Barbara Baum waren ebenso detailversessen wie wir, ein Glücksfall für diesen Film. In einem Milieu,wie wir es herstellen wollten, ist es eben wichtig, dass Klaras Strickjacke an den Bündchen mit andersfarbiger Wolle angestrickt ist. Früher wurde nicht weggeworfen, sondern angestrickt. Wir wollten den Film in meinem Heimatdorf drehen, in Oberlind bei Sonneberg in Thüringen, hinter der damaligen DDR-Grenze. Das wurde von den Behörden leider nicht erlaubt. Ich bin dann mal dort gewesen. Dieser Ort sah immer noch aus wie 1937. Es hatte sich nichts verändert. Und ich erinnerte mich an viele Details, die es im Westen nicht mehr gab. Das seltsame surrende Geräusch einer handbetriebenen Taschenlampe in einer dunklen Straße. An unserem Drehort in Franken mussten wir die asphaltierte Straße, Zäune, Straßenlaternen, Hausfassaden zurückwandeln, die alte Zeit, die frühen dreißiger Jahre, in der die Geschichte spielt, wieder herstellen. Klaras Mutter …

|

| Tankred Dorst mit der Kostümbildnerin Barbara Baum; Dreharbeiten zu „Klaras Mutter”, 1977. |

R: Sie war eine Nachbarin? Ist das der Nukleus des Films?

TD: Ich habe sie nicht mehr gekannt, aber in meiner Kindheit wurde viel von Klara und ihrer Mutter erzählt.

Jeder kannte sie im Dorf. Aber diese Frau ist nicht wie im Film ertrunken oder ertränkt worden. Sie hatte so ein vegetarisches, selbst erfundenes, kommunistisches Weltbild (Lachen im Publikum), und dazu gehörte, dass der Mensch nicht krank wird, wenn er richtig lebt. Sie hatte aber Tuberkulose, hat aber keinen Arzt ins Haus gelassen. Die Tochter, Lehrerin, ist ausgezogen, sie hätte sonst wegen der Ansteckungsgefahr nicht weiter unterrichten dürfen. So ist ihre Mutter in dem verriegelten Haus schließlich allein gestorben.

R: Der Kern eines Dorst-Dramas: Jemand, der Tuberkulose hat und sagt: Nein! Ich bin gesund! Das ist ja eigentlich schon dieses typische „Ich träume gegen die Welt“.

TD: Ja. Aber wir wollten den eigensinnigen Charakter dieser Frau in einer konkreten historischen Situation 1932/33 mit einer anderen Handlung erzählen.

UE: In einer Zeit, wo es um „Gleichschalten“ ging – in dem Film kommt ja auch die Wahl von ‘33 vor – war sie ein besonderes Ärgernis, weil das individuelle, merkwürdig Widerborstige, das ärgert die Leute in einem Dorf, wo jeder jeden beobachtet. Wie kann das gehen, wenn man versucht, sich eine eigene Welt zu schaffen, wie diese drei Personen, die Mutter, die Tochter und der junge Pole, mit Lebensreform und Vegetarismus und eigentlich urkommunistischen Ideen umgehen in einer ganz anders orientierten Dorfgesellschaft?

|

| „Klaras Mutter”, WDR 1978. Titelbild des Prosa-Drehbuchs. Erschienen bei Suhrkamp. |

R: Bei „Eisenhans“ ist das ähnlich, wo auch jemand seine eigenen Regeln aufstellt, eine behinderte Tochter hat, zu der ihm immer eine inzestuöse Verbindung vorgeworfen wird, und irgendwann auch genau diese Schwelle überschritten wird. Aber der Film verurteilt das gar nicht, sondern zeigt das eigentlich als eine sehr natürliche Kraft, der er einfach folgt. Die persönliche Geschichte reibt sich an der Geschichte von Utopie oder Lebensanschauung.

UE: Keiner ist nur Opfer. Es gibt ein anderes Stück, in dem kommt der Satz vor „Wer lebt, stört“, und das ist ein Satz, der die menschlichen Verhältnisse gut wiedergibt. Klaras Mutter will die Anpassung nicht, weil sie sie nicht kann. Der Mensch ist ein rätselhaftes Wesen und nicht nur durch Klassenzugehörigkeit zu erklären.

R: Vielleicht können wir darüber sprechen, wie der Film entstanden ist. Sie haben ja vorher keine Filme gemacht.

TD: Nein, das war der erste. Ich habe nur drei gemacht. Ich hatte immer, auch im Theater, das Glück, interessante Regisseure zu haben, von Zadek bis Chéreau. Ich fand es gut, wenn zu dem Autor noch ein Regisseur mit seiner eigenen Fantasie dazukommt und diese auch

einbringt. Andererseits habe ich gedacht, dass so einen Film wie „Klaras Mutter“ eigentlich niemand anderes drehen kann. Der Blick auf diese Menschen ist sehr speziell. Vorher hatte Peter Beauvais einen zweiteiligen Fernsehfilm gemacht aus dem fragmentarischen Roman „Dorothea Merz“. In diesem Film kam die Geschichte von „Klaras Mutter“ auch vor, aber er hat einen ganz anderen Blick auf diese Personen gehabt, auch das Ambiente war so anders, es war ein fränkisches, barockes Dorf, eher fröhlich in der Ausstrahlung, und ich dachte, für diese Geschichte ist es wichtig, eine strenge, schwarze, dunkle Welt zu zeigen. Nichts Dekoratives, so wie eben die Dörfer im Thüringer Wald damals waren. Es gab in dem Film „Dorothea Merz“ eine Szene, wo ein alter Mann, von Fritz Rasp gespielt, schwarz gekleidet am hellen Sommertag zur Beerdigung seines Sohnes geht. Er gehört auch zu den Menschen, die Krankheit und Sterben für ein Verbrechen halten, die sagen, der seelisch gesunde Mensch ist auch körperlich nicht krank. Nun ist sein Sohn gestorben. Die Szene wurde so gedreht, dass dieser lange, dürre Mensch mit seinem altmodischen Zylinder aus seinem Haus kommt und die leere Dorfstraße hinuntergeht, während die Kamera neben ihm her fährt, also eine Schienenfahrt. Nah. Der alte Mann im Profil. Ich hab gedacht, das ist falsch. Diesen Mann kennen wir im Film schon seit zwei Stunden, und ich muss nicht nahe sehen, was er gerade empfindet, das Gesicht starr, ernst und unangenehm, das weiß man schon. Ich dachte, der Eindruck dieser Szene muss die schwarze Einsamkeit des alten Mannes sein und das helle, leere Dorf, wie im Märchen haben die Leute alles stehen und liegen lassen, sind zum Friedhof gerannt. Das müsste man in der Totale machen, und der Alte müsste eigentlich von hinten zu sehen sein, dieser schwarze Strich auf der leeren Dorfstraße. Und da hab ich gesagt, den nächsten Film, diese Geschichte von Klaras Mutter, möchte ich selber machen.

R: Aber gibt es diese Erfahrung nicht immer wieder, dass man selbst eine Einstellung zu etwas hat, und dann wird es anders gemacht? Gibt es das nicht auch im Theater?

UE: Es gibt natürlich auch im Theater den Konflikt Autor – Regisseur, das kann aber auch fruchtbar sein. Allerdings gibt es Autoren, die jedes Detail ihrer Erfindung einfordern. Wir waren mal in Krakau, da ging es um ein Stück von Slawomir Mrozek. Die Proben mussten abgebrochen werden, weil das Sofa rechts und nicht, wie im Text, links auf der Bühne stand und das Gewehr nicht drüber hing, sondern an der Wand lehnte. Der Autor hatte protestiert und den Regisseur weggeschickt, ein riesiger Aufstand. Aber das ist selten. Ein Theaterstück wird ja nicht völlig mit der Aufführung identifiziert, es gibt oft mehrere Inszenierungen von einem Stück,

Theatertexte werden gelegentlich gedruckt, man kann sie lesen. Ein Drehbuch dagegen geht ganz auf in dem fertigen Film.

TD: Es wird oft gesagt, dass der Film dem Theater ähnlich sei, weil in beiden Gattungen Schauspieler auftreten und weil es Dialoge gibt. Ich habe immer gefunden, dass der Film eigentlich gar nicht mit dem Theater verwandt ist. Wenn er mit etwas verwandt ist, dann ist es die Erzählung oder der Roman. Der Film kann auf beweglichere Weise mit einem epischen Stoff umgehen. Das Theater ist gewissermaßen schwerfälliger. Die Bühne ist immer die Totale.

R: Sie haben viele Stoffe in verschiedenster Form verarbeitet. Ich habe mal ein Drehbuch lesen können, das wurde dann eine Erzählung, und aus anderen Materialien, die Stücke werden sollten, wurden Filme. Wo sind denn die spezifischen Unterschiede?

TD: Theater ist nur ein leerer Raum, man muss in diesem leeren Raum eine Welt komplett neu erfinden, früher meistens realistisch, heute eher abstrakt, zeichenhaft, oder nur durch Licht. Das ist natürlich sehr reizvoll für die Fantasie des Machers und des Zuschauers. Beim Film – wenn man nicht an eine reine Studioproduktion denkt – ist immer schon etwas da: eine Landschaft, ein Haus, ein Garten, eine Garage, eine Straße, ein Industriegelände. Man verbindet die Geschichte, die man erzählen will, mit einem, wenn auch manipulierten, realen Ort. Die Motivsuche für „Klaras Mutter“ war für mich ein richtiges Abenteuer, in die Dörfer zu gehen, in die Häuser und mit der Geschichte im Kopf durch die Landschaft zu fahren.

R: Worin sehen Sie die Friktionen zwischen Schreiben und Filme machen? Im Drehbuch steht dann beispielsweise: sie sieht, im Schuhschrank fehlen die Hausschuhe, also weiß sie, es ist jemand da. Man kann auf dem Papier Dinge schreiben, die man nicht verfilmen kann. Und deshalb noch mal die Frage, was hat sich verändert durch die Erfahrung, so etwas zu drehen?

TD: Also in diesem Fall, mit dem Regal und den Schuhen, habe ich gemerkt, dass ich falsch gedacht habe. Ich hatte die Erfahrung nicht, wie ein Film ist, wie man den Sachverhalt, die Hausschuhe sind weg, also ist der Hausbewohner da, wie man das umsetzen kann. Klara bückt sich und zieht ihre Schuhe aus, und damit schwenkt die Kamera nach unten und wir sehen kurz dieses Schuhregal, aber natürlich folgt man nur der Bewegung. Was sonst noch ist, bemerkt man erst ein paar Sekunden später oder gar nicht. Vielleicht lernt man in der Filmhochschule, wie man das macht. Wahrscheinlich hätte die Kamera einfach länger auf der leeren Stelle verharren sollen.

R: Mir geht es immer so, wenn ich an einem Ort bin, dass ich mir denke, die Szene müsste eigentlich anders sein, dieser Ort ist so, da müsste doch eigentlich etwas anderes passieren. Das heißt, es gibt sofort eine Konkurrenz zwischen Vorstellung und Realität.

UE: Der Ort kann wirklich stärker sein als die geplante Szene, kann sie sogar widerlegen. Ein paar Mal haben wir Szenen auf das Motiv hin umgeschrieben. Eine Erkenntnis bei „Klaras Mutter“ war, dass ein vollkommen banaler Gegenstand, ein rostiger Nagel in der Wand, mindestens so wichtig sein kann wie ein Satz oder wie der Ausdruck eines Schauspielers. Wenn man sich nur auf die Sprache verlassen will, dann muss man das mit dem Filmen, glaube ich, sein lassen.

TD: Der Film „Klaras Mutter“ – da war ich ein Anfänger, ein völliger Außenseiter als Filmemacher, ich dachte, ich mach das so gut wie ich kann, keine großen Kamera-raffinessen, weil ich die Erfahrung nicht habe. Aber nachdem wir „Eisenhans“, meinen dritten Film, gemacht hatten, hab ich einen Moment gedacht, ich kann es jetzt. Und das ist gefährlich. Auch beim Schreiben. Ich denke, in jeder Kunstart. Ich habe immer gewusst, dass ein neues Stück auch ein neues Problem hat. Die Geschichte muss ihre spezielle eigene Dramaturgie finden. Ich habe ein Stück geschrieben „Auf dem Chimborazo“, über eine Familie, die auf einen Berg an der

Zonengrenze steigt und ihre Verwandten im Osten mit einem Feuer grüßen will. Das ist die ganze äußere Handlung. Die vier Bergbesteiger streiten sich schließlich so, dass sie das Feuer nicht machen, im Dunkeln sitzen bleiben. Ich habe gedacht, das müsste die Dramaturgie eines Spazierganges haben, die Gespräche wie zufällig. Sie reden über die Zeit, als sie dort drüben waren und über ihr Leben. Man sollte die dramaturgische Konstruktion nicht merken. Aber das mit dem Spaziergang ist natürlich im Theater so eine Sache.

R: Es gibt den Stoff auch als Film. Worin bestehen die Unterschiede?

UE: Ich finde den Film sehr viel braver als das Bühnenstück. Für die Bühne ist diese formale Idee sperrig, aber interessant, nicht dem Medium entsprechende Lösungen sind eigentlich die interessanteren.

TD: Ich denke, dass der Widerstand, der in einem Stoff liegt, oft der Anreiz ist, sich damit zu beschäftigen. Als Peter Zadek in Bochum Intendant war und ich dort als „Writer in Residence“, haben wir „Kleiner Mann – was nun“ gemacht, nach Falladas Roman. Heute werden ja viele Romane auf die Bühne gebracht, aber damals fand man es ganz unmöglich, so etwas zu machen, weil der Dialog kein Bühnendialog sei und weil es schwierig sei, im Roman beschriebene innere Vorgänge auf der Bühne umzusetzen und so weiter. Aber für uns waren die dramaturgischen Schwierigkeiten gerade der Anreiz. „Kleiner Mann – was nun“ wurde eine sehr geglückte und auch erfolgreiche Produktion.

R: Ist Zadek viel mit Ihnen ins Kino gegangen? Wie war der Austausch zwischen Film- und Theaterleuten?

UE: Es gab eine Zeit, wo die Theaterleute, was ja umgekehrt nie der Fall ist, gesagt haben, eigentlich ist der Film das aufregende Medium für unsere Zeit. Theater ist irgendwie Bildungsbürgertum. Auch heute wissen Theaterregisseure genau, was gerade im Kino läuft, aber Filmer gehen ganz selten ins Theater. Außer, es sagt ihnen jemand, du könntest die Schauspielerin besetzen, guck doch mal, die spielt gerade die Penthesilea. Die Theaterleute haben sich die Videokunst ins Theater geholt, was ja schön ist – allerdings nicht immer. Das Theater hat sich inzwischen sehr viel mehr verändert und neuen Formen geöffnet als der Film.

R: Es ist ja eigentlich verblüffend, wie konservativ der Film ist.

TD: Es gab früher, als ich angefangen habe, eine strenge Einteilung: es gab das Theaterstück, und es gab das Hörspiel und das Drehbuch, das aber nicht mehr als Literatur galt. Wenn man von einem Theaterstück gesagt

hat, na, das ist eigentlich ein Hörspiel, war das ein Schimpfwort. Heute ist es doch erfreulicherweise so, dass es diese Gattungsideologie nicht mehr gibt. Viele Theaterstücke könnte man als Hörspiele bezeichnen. Aber es ist egal. Wenn es auf der Bühne wirkungsvoll ist, dann ist es ja in Ordnung.

R: Im Grunde sind Sie so was wie ein Pionier dieser Auflösung.

UE: Im Kino ist ein Künstler wie David Lynch, den wir außerordentlich bewundern, noch immer singulär. Wir wundern uns oft, wie handlungsorientiert heutige Filme sind. Die Geschichte wird ordentlich erzählt, die Personen und ihr Verhalten wird psychologisch motiviert, es wird versucht, Spannung aufzubauen, es werden Milieus charakterisiert, alles Dinge, um die sich das Theater zur Zeit überhaupt nicht bemüht, im Gegenteil, das sogenannte postdramatische Theater kommt ohne individuelle Charaktere, ohne Handlung aus.

R: Haben Sie jemals versucht, Dramaturgie festzuzurren? Eine Dramaturgie zu schreiben?

TD: Ich selber habe von Natur aus eine Abneigung dagegen, Regeln aufzustellen oder Dogmen zu verkünden. Meine Dogmen sind ganz persönlich. Ein Beispiel: Ich habe eine Abneigung gegen dramatische Szenen,

was ja für einen Dramatiker etwas problematisch ist. In „Klaras Mutter“ entdeckt die Tochter, dass die Mutter eine Liaison mit dem jungen Polen hat. Sie ist empört. Eigentlich müsste jetzt die große Auseinandersetzung kommen. Kommt aber nicht. Stumm rafft die Tochter ihre Matratze und das Bettzeug in dem gemeinsamen Schlafzimmer vom Boden auf und schleppt dieses unförmige Riesenbündel durch den Saal in ihr kleines Arbeitszimmer. Dann sitzt sie da, hat ihr Plumeau im Arm, weiß jetzt nicht recht, was sie machen soll. Die Mutter steht da, sagt nur „Ah, du gehst in dein Zimmer“. Das ist alles.

R: Ich würde sehr gerne mit Ihnen über Figuren sprechen. Wie Figuren entstehen. Es gibt da ein Zitat, dass sie großartig und fragwürdig sein sollten, was ich ganz toll finde, weil dort auch diese Reibung oder das Unordentliche herauskommt. Frau Ehler meinte außerdem vorhin, es gebe immer einen realen Anfang bei den Figuren.

UE: Wir gehen tatsächlich oft von einer wirklichen Figur aus, von einem Menschen, den wir kennen oder der uns aufgefallen ist. Wir sind ja neugierig, Menschen interessieren uns, wie sie sich verhalten, wie sie Schlimmes und Gutes tun, was sie mit ihrem Leben machen, was das Leben mit ihnen macht. Die Zeitumstände. Die Menschen sind widersprüchlich. Diese Widersprüche, hinter die man nie kommt, so alt man wird, sind störend, man möchte es eigentlich plausibler haben. Aber das Nicht-Plausible beschäftigt die Fantasie, so entstehen Anfänge einer Geschichte, Dialogfragmente.

R: Ich hab bei Ihnen das Gefühl, dass Sie eher von Konstellationen ausgehen, von dem Zusammenhang, in dem eine Figur steht, als von einer Figur im Sinne einer Psychologie.

TD: Ja. Ist es denn nicht so, dass man Personen durch Handlungsmomente kennenlernt, auch ihre Psychologie? Die Person muss ja einen Widerstand, einen Konflikt haben, der sie sozusagen sichtbar macht. Es gibt jetzt im Theater diese Post-Dramatik, was mich als Dramatiker verwundert. Die Absicht ist, die Dramaturgie, die wir gelernt haben und mit der wir auch kritisch umgehen, einfach auszuschalten. Keine Handlung, keine individuellen Charaktere. Kein Rollenspiel. Aber wenn man die erzählte Geschichte und individuelle Charaktere der Helden, ganz aufgibt, ist eigentlich das Drama kein Drama mehr. Entsteht dann etwas Neues?

R: Die Selektion unserer Erinnerung ist ja eine, die Geschichte schreibt. Das, was wir dann daraus erzählen, hat einen Helden, nämlich uns. Das nur am Rande. Ich würde noch ganz gerne zu dem Thema „Auflösung“ kommen. Ich erinnere mich, als wir uns zum ersten Mal sprachen, sagten Sie „Ja, das war eigentlich überraschend

einfach, den Film zu machen, wir haben einfach die Bilder gemacht, die ich mir vorgestellt habe“. In Sachen Auflösung gibt es aber, gerade wenn man versucht, das akademisch zu lernen, jede Menge Quellen der Verwirrnis. Haben Sie gesagt „Ich sehe diese Größe“, und die haben Sie dann dem Kameramann beschrieben, oder steht im Shooting Script „in einer Halbnahen sehen wir jetzt das Halbprofil soundso“?

TD: Ja, das stand schon drin, glaub ich. Wir haben uns jeden Morgen vor dem Drehen mit Dietrich Lohmann, dem Kameramann, abgesprochen. Es war schon in der Vorbereitungszeit alles möglichst präzise festgelegt, wir kannten den Drehort genau. Die Szene im Wahllokal zum Beispiel. Da standen die Wirtshausstühle alle auf dem Tisch umgekippt, die Füße ragten empor, ein Wald von Stuhlbeinen. Feindlich sah das aus.

UE: Im Hintergrund sah man auf der kleinen Wirtshausbühne einen gemalten Prospekt mit idyllischer Landschaft.

TD: Bei „Mosch“ und bei „Eisenhans“ hatte ich den Kameramann Jürgen Jürges, wir haben uns sehr gut verstanden. „Mosch“ war wieder schwarz-weiß, aber für „Eisenhans“ hatte ich mir ursprünglich gedacht, dass man diese Geschichte farbig, in grellen, expressionistischen Bildern drehen könnte, wie die Bilder von Beckmann. Eher unrealistisch also. Aber Jürgen Jürges ist ein Impressionist von seiner Natur her. Das ist ja eine Charakterfrage. Ich habe die ursprüngliche Idee dann aufgegeben, habe umgedacht. Also schwarz-weiß! Die Bilder waren dann für die Geschichte sehr richtig und gut. Frage aus dem Publikum: War das von Anfang an klar, die Filme nur in schwarz-weiß drehen zu wollen?

|

| Gerhard Olschewski, Susanne Lothar in „Eisenhans”, 1983. |

TD: Ja, ich wollte das von Anfang an, außer bei „Eisenhans“ zu Anfang, wie schon gesagt. Der Sender wollte es zunächst überhaupt nicht. Schwarz-weiß war inzwischen teurer als Farbfilm, sie können es nicht an den BBC verkaufen, wenn es in schwarz-weiß ist.

R: Ja, aber warum schwarz-weiß? Heißt das nicht sofort „Künstlerfilm“?

TD: Erstens würde mich „Künstlerfilm“ nicht stören und zweitens ist es eine dramaturgische Frage, ob man in Farbe oder schwarz-weiß dreht. Also, welcher Typus von Geschichte das ist und welcher Typus von Landschaft zu dieser Geschichte gehört. Und ich dachte, so eine grüne Postkartenlandschaft wie aus dem Bayerischen oder aus dem Fichtelgebirge, das wollte ich nicht. Ich finde schwarz-weiß nicht immer schöner, aber manchmal richtiger. Das betrifft alle drei Filme. Und noch etwas: Schwarz-weiß ist eine Stilisierung, die einem realistischen Stoff sehr gut tut.

R: In „Mosch“ gibt es Farbeinsprengsel. Da gibt es die Sehnsucht nach Australien in Farbe.

TD: Ja, Ayers Rock, der riesige, rote Felsen im Zentrum von Australien, ein magischer Ort.

R: Sie haben mal gesagt, man sollte Filmkunst nicht wollen. Ein Film darf, wenn er gut ist, Kunst sein oder er ist einfach Kunst, wenn er gut ist. Es gibt so ein Zitat von Dubuffet, das mir viel bedeutet. Er sagte „Die Kunst legt sich nicht in die Betten, die man für sie gemacht hat.“ (Dorst und Ehler lachen) Aber wie kann man als Autor die Kunst nicht wollen?

UE: Warum scheut der Film eigentlich so sehr das Etikett „Kunst“?

TD: Wenn ein Film gut ist, dann ist er auch „Kunst“. Wie etwas aussieht, hat doch schon auch mit dem Zeitgeschmack zu tun, dem man gar nicht entkommen kann. Lange Einstellungen wie in „Klaras Mutter“ würde man heute gar nicht mehr machen. Es würde einem nicht erlaubt, so lange auf ein Gesicht zu gucken, bis da mal was passiert. Aber es war mir in diesem Fall einfach wichtig, es ist Teil der Geschichte. Die Form ist kein Trick. Wenn man über eine Geschichte nachdenkt, dann stellt sich da die Form im Idealfall quasi von selber ein.

R: Ihr bislang letzter Film „Eisenhans“ ist ’83 entstanden. Das trifft sich mit einem Bruch im deutschen Film. Mit einem Bruch auch in der deutschen Kultur. Deshalb die Frage, wie war das für Sie, wollten Sie nicht mehr weitermachen oder ging es nicht mehr? Warum nicht, warum musste da dieser Schnitt passieren im deutschen Film?

UE: Dazu muss ich im Voraus etwas sagen: ich bewundere ja Leute, die wie Ihr ausschließlich Filme machen, das ist so eine mühsame Tour mit diesen Förderungen. Und dann trifft man auf Dramaturgen, mit denen würde man freiwillig keine vier Sätze reden. Das klingt sehr überheblich, aber man findet wirklich schwer Partner. Tankred bedauert es manchmal, dass er nicht mehr Filme gemacht hat.

TD: Drei oder vier. Wir haben dann einmal eine Idee auf Theater hin umgedacht oder eine Erzählung draus gemacht oder liegen lassen für bessere Zeiten.

R: Wir haben immer auf der Filmhochschule gelernt, diese Autorenfilmer hätten dann nur noch onaniert, und das Publikum sei weggelaufen. Inzwischen hab ich mit vielen Leuten gesprochen, die in dieser Zeit interessante Arbeiten gemacht haben, und die erzählen eigentlich alle von einem politisch gewollten, bis in die Institutionen getragenen Kulturpolitikwechsel.

UE: Zu der Zeit hat man natürlich auch gesagt, das sind keine Filme für ein großes Publikum. Im Fernsehen war dann plötzlich Quote das Zauberwort.

TD: Das war vorher keine Kategorie. Man sagte, diesen Stoff müsste man machen, der ist gut oder der ist nicht gut, und andere Kategorien gab es nicht.

UE: Es hat sich in den Fernsehanstalten viel geändert.

R: Naiv gefragt, wie konnte das passieren? Das ist ja nach wie vor, aus meiner Sicht, die Epoche des deutschen Films, die am produktivsten war und nach wie vor der Fixpunkt. Kluge hat mir beispielsweise erzählt, sie hätten ihm quasi Geld geboten, damit er aufhört, Filme zu machen. Die Frage ist, hat sich Ihre Generation nicht hartleibig genug organisiert, um da ihre Erzählprojekte fortzusetzen?

UE: Manche sind nach Amerika gegangen, weil sich viele wiederum auch selber geändert haben und weil die halt auch das große amerikanische Kinodings machen wollten. Das war Mode. Die haben sich entweder mehr oder weniger die Nasen blutig gehauen oder sind erfolgreich geworden durch Anpassung. Aber der Autorenfilm wurde plötzlich zum Schimpfwort. Ich finde es erfreulich, dass eure Generation jetzt wieder anfängt, sich daran zu orientieren.

R: Ich will mich gar nicht über die Gegenwart beschweren. Prekär sind die Verhältnisse ja immer. In Italien gab es einen ähnlichen Schnitt, wo eigentlich das weltgrößte Kino, für meine Begriffe, politisch nicht mehr gewollt war. Bei den Fernsehanstalten hat sich in den 80ern politisch was geändert.

UE: Die neuen Redakteure, die da kamen, waren ganz anders.

TD: Rohrbach vom WDR mochte das Buch „Klaras Mutter“ nicht sehr, hat den Film aber trotzdem zugelassen. Den ganzen neuen Film hat Rohrbach damals mitproduziert. Obwohl er keineswegs alles schön fand, aber doch für wichtig hielt.

UE: Man hat das Gefühl gehabt, dass er das, was er ermöglichen konnte, auch ermöglicht hat. Es war einmalig, was die deutschen Fernsehanstalten, besonders der WDR, damals gefördert haben.

R: Es gab ein fertiges Drehbuch, das hieß „Glück“, das hat den Deutschen Drehbuchpreis bekommen und hat sich dann über lange Zeit nicht finanzieren lassen.

TD: Das hätten wir natürlich gerne gemacht.

UE: Bei einem anderen Projekt gab es schon Garantien. Susanne Lothar wollte das gerne spielen, sie hatte schon im „Eisenhans“ die wichtigste Rolle. Wir hatten prominente Schauspieler, um bei den Gremien Eindruck zu machen. Es war alles da. Aber die Bayerische Filmförderung ist ja auch so ein Geflecht, Filz will ich jetzt gar nicht sagen: Wir kannten die wichtigen Leute einfach nicht. Im Theater wussten wir Bescheid, aber das ist ja eine andere Branche. Wir wussten, wer ein guter Kameramann ist oder ein Autor oder ein Schauspieler, aber nicht, wer in der bayerischen Filmförderung wichtig ist, von der wir übrigens nie was gekriegt haben.

TD: Ich hätte gerne noch mehr gemacht. „Eisenhans“ war immerhin auf die „Quinzaine“ in Cannes eingeladen und beim „Forum“ der Berliner Filmfestspiele und hat Filmpreise bekommen. Ich dachte, es wird leicht sein, den nächsten Film zu finanzieren. Das war nicht so. Aber vielleicht war ich auch einfach nicht energisch genug oder zu ungeduldig, wollte ein neues Stück schreiben. Die Hälfte der Arbeit besteht wirklich in der Beschaffung von Geldern für das, was man machen will.

UE: Das Theater ist ja nicht etwa eine Idylle, nicht, dass man da nicht auch scheitern kann. Aber es gibt da nicht diese ausschließlich kommerziellen Interessen wie beim Film, es heißt ja eben Film-Wirtschaft. Es ist enervierend, dass eine Produktion trotz aller Bemühungen nicht zustande kommt, obwohl das Buch eine Drehbuchprämie hatte. Aus der Idee entstand dann ein Theaterstück, „Die Freude am Leben“.

TD: Ich denke, Veränderungen entstehen auch, weil die Erwartungen sich ändern. Es gibt Stilformen, die plötzlich verschwinden. Als ich angefangen habe, wurde alles an der Brecht-Elle gemessen. Es musste sein wie Brecht. Brecht ist zwar ein großer Autor, wie wir alle wissen, aber ich wollte nicht so sein. Und ich denke, der Teil Qualität, den ich habe, ist doch, dass ich nicht so sein wollte, wie damals Vorschrift war. Und ein Künstler, wenn man das so nennen will, der wird immer das Eigene wollen oder er sollte das Eigene wollen und nicht das, was die allgemeine Forderung ist.

Das Gespräch führten Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth im Rahmen der Veranstaltung REVOLVER LIVE! am 1.10.2007. Gekürzt und bearbeitet von Marcus Seibert. Transkription: Anna-Lea Dittrich. Danke: Alexandra Engel.