Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.

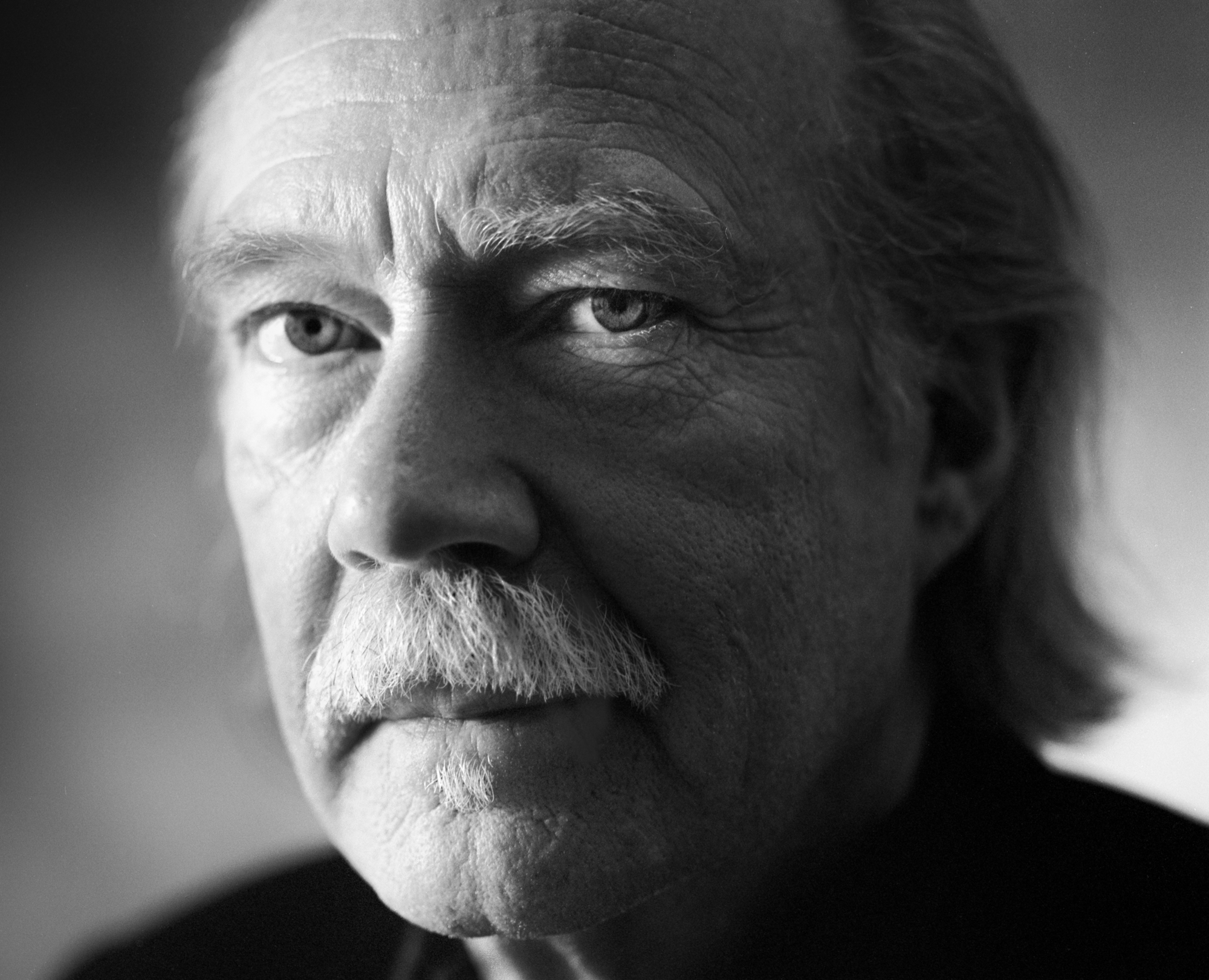

Antelle eines Nachrufs veröffentlichen wir hier unser Interview aus Heft 22 mit Jean-Pierre Bacri und Agnès Jaoui.

Jean-Pierre Bacri ist nicht da. Agnès Jaoui schickt ihm eine SMS, um ihn an den Termin zu erinnern.

Franz Müller: Sie haben Gesang studiert und anschließend sehr erfolgreich Theater gespielt und Stücke geschrieben. Was hat Sie dazu gebracht, Filme zu machen? Und die Frage, die eigentlich biografisch davor liegt: Welche Filme haben Sie dazu gebracht, sich fürs Kino zu interessieren?

Agnès Jaoui: Als ich mit dem Studium fertig war, sah die Situation des französischen Chansons nicht sehr vielversprechend aus. Das Kino brachte mich zum Träumen, schien mir aber unerreichbar, obwohl mein Bruder Regisseur beim Fernsehen ist. Vielleicht war das einfach besetzt als seine Domäne. Erstaunlicherweise war das Theaterspielen anfangs für mich die beste Möglichkeit. Außerdem hatte ich da die größte Erfahrung. Ich sage das so, weil sie mich das jedes Mal gefragt haben, wenn ich eine Platte rausgebracht habe. Eine Frage übrigens, die mich generell sehr umtreibt. Jeder hat so seine Träume und Hirngespinste. Von manchen weiß man nicht einmal, dass man sie hat, manche versagt man sich.

Dann kam „Cuisine et dépendances“, das erste Stück, das ich mit Jean-Pierre zusammen geschrieben und gespielt habe. Ein echter Erfolg. Schon nach der ersten Woche kam jemand von der Gaumont und hat uns vorgeschlagen, daraus einen Film zu machen. Wir waren natürlich total begeistert. Denn so bleibt von einem Stück über die Aufführung hinaus etwas bestehen, und es erreicht ein größeres Publikum. Leider ist das Theaterpublikum, auch wenn ich den direkten Kontakt mag, der Theater ausmacht, sehr bürgerlich. Wenn ich ins Theater gehe und mir die Leute im Saal ansehe, denk ich manchmal, ich hab keine Lust mehr, für die zu spielen. Das ist ein Ghetto. Das stört mich am meisten beim Theaterspielen.

Kino war mir immer schon vertraut, weil meine Eltern früher oft mit mir und meinem Bruder ins Kino gegangen sind. Bei uns in der Nähe, in der Rue de Rennes, gab es ein Kino namens Cosmos, das heute noch existiert. Das gehörte damals der kommunistischen Partei. Die haben die Filme von Michailkow gezeigt, aber auch „Himmelskinder“. Und Adaptionen erfolgreicher Theaterstücke. Schauspieler wie Laurence Olivier oder Alexander Galiadin gehören für mich immer noch zu den größten. Chaplin und Buster Keaton, über den alle lachen konnten, nur ich nicht. Ich fand das zu traurig. Das sind die Vorbilder, die mich am stärksten geprägt haben. Und „Peau d’âne“ von Jacques Demy. Ich war damals noch ein Kind, aber total fasziniert von dem Film. Als am Ende Jean Marais und Delphine Seyrig zur Hochzeit im Hubschrauber einfliegen, brach der ganze Saal in Lachen aus. Ich empfand das als Verrat. Das ist doch so emotional. Ich hab das nicht verstanden. Theater habe ich verstanden, aber es hat mich nie richtig zum Träumen gebracht.

FM: Wie haben Sie Alain Resnais kennengelernt?

AJ: Das war in der Zeit, als wir unser erstes Stück gespielt haben im Théatre la Bruyère. Da war sowieso jeden Tag Party, und dann kam wirklich so ein Anruf von einem Typ, der uns treffen wollte, alle beide, am besten morgen. Das war Resnais. Er hat uns vorgeschlagen, das Drehbuch für „Smoking/No Smoking“ zu schreiben. Ich glaube, es war Pierre Arditi, der ihm erzählt hat, dass unser Stück ihn an Ayckbourn erinnert – es ging ja bei dem Film um die Adaption von „Intimate Exchanges“. Sie sind dann in der Vorstellung gewesen.

FM: Sylvette Baudrot, die bei der Verfilmung Script gemacht hat, erzählte uns, Resnais wollte, dass sie sich alle sechzehn Varianten von „Intimate Exchanges“ hintereinander ansieht. Mussten Sie da auch durch? Oder kannten Sie das Stück schon, als Resnais auf sie zukam?

AJ: Weder noch. Und ehrlich gesagt, wir hatten noch nicht einmal von diesem Stück gehört. Ayckbourn wird in Paris nicht viel gespielt.

Marcus Seibert: Was war konkret Ihre Aufgabe?

AJ: Eine Übersetzung gab es schon. Aber wir haben aus den sechzehn Varianten, die aus verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten innerhalb des Stücks folgen und sechzehn eigenständige Stücke ergeben, zwei Filme von zwei Stunden Länge gemacht. Und dann ging’s noch darum, den Text mundgerecht zu machen.

FM: Hatten Sie damals eine eigene Theatergruppe wie die Schauspieler in „Le goût des autres“?

AJ: Nein. Wir hatten jede Menge Freunde, die immer wieder mitgespielt haben, aber keine Theatertruppe. Ich weiß, wir hätten so was haben sollen, hatten wir aber nie.

FM: Wer hat Regie geführt bei den Stücken, die Sie beide geschrieben haben?

AJ: Im Théatre la Bruyère Stephan Meldegg. Tatsächlich hat damals keiner von uns daran gedacht, Regie zu führen. Außerdem muss man sagen, im Theater zu spielen und gleichzeitig Regie zu führen, ist wesentlich schwieriger als im Film. Und wir waren in erster Linie Schauspieler, die spielen wollten. Schreiben ist eine gute Methode, sich gute Rollen zu verschaffen.

MS: Wie kommt es dann aber, dass Sie angefangen haben, beim Film Regie zu führen? Denn den ersten Film für die Gaumont haben Sie nicht selbst inszeniert. Und es ist ja doch ein Schritt zu sagen, ich mach das jetzt.

AJ: Allerdings. In Frankreich ist die Tradition des Autorenfilms sehr ausgeprägt. Es war also eigentlich logisch, dass sie uns, genauer gesagt Jean-Pierre, vorgeschlagen haben, Regie zu führen. Er war ja schon ein bekannter Schauspieler und außerdem ein Mann. Ich war damals erst 26 und wusste nicht, ob ich das kann. Jean-Pierre hat es nie interessiert, Regie zu führen. Er hat nein gesagt. Wir sind dann auf einen Herrn namens Philippe Muyl gestoßen. Wenn ich damals gezweifelt habe, ob ich mir eine Regie zutrauen könnte: Der war nun wirklich kein großer Regisseur. Ich hab mich ständig gefragt, warum macht er das? Warum stellt er die Kamera da hin? Schon bei der ersten Einstellung von Sam Karmann, mit dem wir später noch andere Filme gedreht haben, haben wir beide uns gewundert. Ich hätte das vielleicht nicht besser gemacht, aber da war schon so ein Impuls. Und selbst bei Klapisch und Resnais, zwei erfahrenen und fähigen Regisseuren, selbst da gab es Momente, in denen ich dachte: Ah, das hätte ich aber nicht so gemacht. Den Schauspieler hätte ich nicht genommen.

Gut, bei Klapisch war das Ensemble durch die Theateraufführung von „Un air de famille“ festgelegt. Aber Resnais hat sich die Schauspieler ausgesucht. Da dachte ich nur, warum nimmt er ausgerechnet den? Die Filme sind großartig geworden, aber ich hatte da schon meinen Geschmack. Der hat sich weiterentwickelt, bis ich eines Tages so weit war zu sagen: Warum soll ich es nicht selbst versuchen?

FM: Wie war das bei „On connaît la chanson“? War das Ihre Idee, die Chansons als Teil der Handlung bzw. des Dialogs einzusetzen? Oder kam das von Resnais?

AJ: Resnais. Er hat uns „Lipstick on Your Collar“ gezeigt, einen Film, den Dennis Potter fürs Fernsehen gedreht hat. Auch „The Singing Detective“ und „Pennies from Heaven“. Wir haben uns die bei ihm zu Hause angesehen. Es war stockdunkel in dem Raum. Man sah erst mal nichts, wie in einem Kino. Er hatte überall Post-its hingeklebt. Und er saß da mit einem Kopfhörer und hat uns, weil es keine Untertitel gab, alles simultan übersetzt. Da kamen ziemlich vulgäre Ausdrücke vor, und er sprach sehr laut wegen des Kopfhörers. „Ich fick dich in den Arsch!“ Dabei war er todernst. Oder er brüllte „Du Schlampe!“ Das war extrem lustig. Er wollte so etwas wie diese Filme von Potter. Wir waren uns aber schnell einig, dass wir keine Tanzeinlagen wollten. Die Musik sollte sich in die Dialoge einfügen. Außerdem wollte Resnais natürlich, dass wir für Sabine Azéma schreiben und für André Dussollier oder Pierre Arditi, ich weiß nicht mehr so genau, wer damals schon dabei war. Wir haben gesagt, dass wir selbst gerne mitspielen würden nach „Smoking/No Smoking“. Es hatte uns doch etwas frustriert, dass wir da nur schreiben konnten.

Jean-Pierre Bacri kommt. Die beiden diskutieren, weil Jaoui ihm angeblich einen anderen Termin für das Interview gesagt hat.

AJ (auf Deutsch): Er spricht sehr gut Deutsch.

Jean-Pierre Bacri (auf Deutsch): Das ist nischt wahr.

FM: Wir waren gerade bei „On connaît la chanson“. Wie wurde die Geschichte entwickelt? Haben Sie sich den Plot ausgedacht? Hat Resnais die ganze Zeit mitgeredet?

AJ: Nein, Resnais hatte da eine – wie ich finde – ziemlich einzigartige Methode. Er hat uns nur gesagt: Ich hätte gern Sabine Azéma dabei. Ein paar kleine Ideen: Jemand, der beim Radio arbeitet …

JB: Für alles andere hatten wir Carte blanche.

AJ: Wir waren völlig frei. Wir haben in der Woche die Szenen geschrieben und auf Band gesprochen. Samstags sind wir dann zu ihm in sein dunkles Zimmer. Er saß da mit dem Kopfhörer, hörte sich das an. Und wenn er Bilder vor seinem inneren Auge sah, war’s gut. Das war fast immer so. Außer am Ende …

JB: Da ist es mit ihm durchgegangen …

AJ: Sonst waren wir absolut frei. Er hat sich nirgends eingemischt.

FM: Auch bei den Chansons?

AJ: Das war schwierig. Resnais hat ungefähr 1945 aufgehört, populäre Musik im Radio zu hören. (Gelächter) Nein, im Ernst. Er rief uns an: „Ich habe eine tolle Idee!“ Und dann schlug er Chansons von Michel Jonasz vor oder so was Altmodisches …

JB: Er wollte unbedingt fünf oder sechs Stücke aus seiner Jugend da reinbringen, die für ihn von besonderer Bedeutung sind.

AJ: Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Sachen o.k. sind, wenn sie zum kollektiven Gedächtnis gehören.

MS: Die Idee, die Chansons als Handlungsoption in die Geschichte zu integrieren, war das Ihre?

JB: Ja, das kam von uns. Wir wollten das anstelle dieses Autopiloten setzen, den man oft im Leben anstellt, um nicht über Gefühle nachdenken zu müssen. In gewisser Weise findet man in den Gemeinplätzen der Chansons eine jedem zugängliche Form, Dinge wie Liebe oder Einsamkeit zu beschreiben. Wenn die Figuren sich also nicht selbst ausdrücken können, haben wir ihnen in gewisser Weise mit den Chansons unter die Arme gegriffen.

FM: Mir gefällt, dass Sie die Chansons im Film nicht formal konsequent eingesetzt haben. Manchmal sind die Chansons ironisch zu verstehen, manchmal sind sie ernst gemeint. War das eine bewusste Entscheidung?

JB: Das kam einfach so zustande. An einigen Stellen waren sie zwangsläufig ironisch, an anderen drückt der Chanson die Dinge viel vernünftiger aus, als ein Dialogsatz das könnte. Die Ironie entsteht erst durch den Filmzusammenhang, durch die Einfügung in die fremde Umgebung.

FM: In „On connaît la chanson“ hat Jane Birkin einen Auftritt als Ehefrau, der nur drei Minuten dauert. Und obwohl die Szene so kurz ist, öffnet sich darin noch mal eine ganz andere Welt. Reden Sie beim Schreiben über solche strukturellen Dinge? Dass man da beispielsweise etwas bräuchte, was den Film öffnet?

AJ: Wir diskutieren viel, aber nicht so theoretisch. Wir sagen uns nicht, an dieser Stelle wäre es gut, wenn etwas von außen reinkäme.

JB: Das entsteht eher aus dem Bedürfnis, die Figur von Nicolas kennenzulernen.

AJ: Man muss ja wissen, was seine Vorgeschichte ist, wer seine Frau ist, dass die wirklich existiert und er die nicht erfunden hat. Aber selbst wenn es ein Typ ist, der sich ständig

neu erfindet und der aus dem Nirgendwo kommt, sagen wir nicht: An der Stelle erstickt man, wir müssen das öffnen. Wir folgen der Logik dessen, was in der zeitlichen Abfolge möglich ist, der Konstruktion der Figuren und natürlich uns und dem, was uns als Zuschauern gefällt.

FM: Wie läuft das beim Schreiben? Nehmen Sie Menschen, die Sie kennen, als Vorlage, oder ist es Ihnen wichtig, dass Sie beim Schreiben die Schauspieler bereits im Kopf haben, die die Rollen spielen, und schreiben dann speziell für diese Schauspieler wie für sich selbst natürlich auch?

AJ: Nicht immer. „Le goût des autres“ haben wir für die sieben Hauptdarsteller geschrieben. Das hat uns geholfen. Wenn man für jemanden wie Gérard Lanvin schreibt – er spielt den etwas einfältigen Fahrer in „Le goût des autres“ – kommt da einfach kein Uniprofessor bei

raus. Sorry, Gérard, aber so ist es nun mal. Wir sind gerade dabei, einen neuen Film zu schreiben. Da haben wir außer uns schon zwei Schauspieler festgelegt. Das hilft,

weil es sehr eigenwillige Figuren sind. Die jugendlichen Figuren haben wir nicht im Kopf, aber ich glaube, wir müssen die so schnell wie möglich casten, damit sie Fleisch bekommen.

JB: Aber egal, ob wir die Schauspieler schon haben oder nicht, gehen wir beim Entwickeln der Figuren meist von Leuten aus, die wir aus unserem normalen Leben kennen. Oft setzen sich Figuren aus zwei oder drei Personen zusammen. Das macht sie lebendig, auch wenn wir uns noch nicht für einen Schauspieler entschieden haben. Wir wissen, wo die Figur am Anfang, in der Mitte und am Ende steht. Sie hat ihr von uns vorbestimmtes Schicksal,

egal ob es einen Schauspieler gibt, der in der Lage ist, sie zu spielen oder nicht.

MS: Fangen Sie beim Nachdenken mit ihren eigenen Rollen an?

AJ: Nein. Wir fangen mit allen anderen an. Bei „Parlez-moi de la pluie“ war klar, dass wir etwas mit Jamel Debouze machen wollten. Wir kennen ihn gut und viele der Äußerungen seiner Figur im Film sind von ihm.

JB: Und trotzdem unsere.

AJ: Ja. Aber einige Charakterzüge sind schon von ihm. Das hat uns sehr geholfen. Die Leute in Frankreich waren überrascht, als der Film herauskam, weil sie ihn nur als Komiker kennen. Davon waren wir überrascht, weil wir ihn anders kennen. Wir wissen natürlich, dass er rasend komisch sein kann. Aber er rennt nicht den ganzen Tag rum und macht Witze. Auch für ihn mussten wir natürlich eine Figur entwickeln.

FM: Was ist zuerst da, die Figuren oder ein Thema? Wie fangen Sie an? Oder ist es eine Mischung?

JB: Zuerst das Thema.

MS: Das Thema des verdeckten Rassismus, mit dem Jamels Figur Karim zu kämpfen hat, war also der Kern, um den der Film entwickelt wurde?

AJ: Ja. Auch das von Opfer und Täter war sehr schnell da. Wir haben aber auch schon mal ohne Thema angefangen. Bei „Le goût des autres“ haben wir vier Monate drauflos geschrieben. Das war erst ein Krimi. Da gab es Lanvin, der damals schon der Fahrer war. Es gab den Leibwächter. Ich war die Dealerin. Aber dann haben wir gemerkt, dass wir kein Thema haben, das uns etwas bedeutet. Es ging um Ehre und Geld. Was uns dazu einfiel, waren nur Klischees. Es war einfach nichts Persönliches, nichts, was uns begeisterte. Also haben wir beschlossen, die Figuren zu behalten, aber auf unsere Themen zurückzukommen – in diesem Fall die Ghettoisierung oder auch den kulturellen Rassismus der Gesellschaft – etwas, das uns ansprach und uns Lust darauf machte, weiterzumachen und der Welt etwas mitzuteilen. Wenn wir kein Thema haben, kommen wir nicht weit.

FM: Wer entscheidet, welche Schauspieler mitspielen? Wird das zwischen Ihnen diskutiert?

AJ: Das entscheide ich allein. (Sie grinst und lacht)

JB: Klar, unterhalten wir uns darüber. Wir kannten uns ja schon privat und mehr als privat, bevor wir angefangen haben, zusammen zu schreiben. Wir reden ständig über alles miteinander. Ab dem Moment, wo Agnès beschließt, die Dreharbeiten vorzubereiten, entscheidet sie natürlich eine Menge Sachen allein. Aber wir sind ununterbrochen in Kontakt.

FM: Gibt es überhaupt so etwas wie Casting, oder besetzen Sie nur Leute, die Sie kennen?

AJ: Manchmal casten wir sogar für eine Hauptrolle. Bei „Comme une image“ kannten wir das junge Mädchen nicht vorher. Aber Casting ist mühsam. Wir kennen das als Schauspieler ja auch von der anderen Seite. Es ist mir in jeder Hinsicht lieber, vorher zu wissen, für wen ich schreibe. Ich finde, bei Filmen, und bei unseren ganz besonders, entscheidet die Besetzung darüber, wo der Film hingeht und wie gut er wird.

MS: Sie besetzen in Ihren Filmen selten zweimal den gleichen Darsteller. Ist das aus Lust an der Abwechslung?

AJ: Das ist witzig. Man sagt uns nach, wir würden immer mit den gleichen Leuten arbeiten, das sei unsere Schauspielerfamilie. Aber Sie haben Recht.

JB: Wir kennen ziemlich viele Schauspieler und Schauspielerinnen, deren Entwicklung wir seit langem verfolgen und die wir mögen. Erfahrene Schauspieler mit Geschmack. Sie drehen aber keine Filme, und man fragt sich, warum haben derart gute Leute keine Jobs? Also sagen wir uns: Gut, das nächste Mal …

AJ: … werden wir sie entdecken! Ich mag es als Zuschauerin sehr, wenn es etwas zu entdecken gibt, wenn nicht klar ist, ob eine Rolle wichtig ist, wie zum Beispiel die von Jane Birkin in „On connaît la chanson“. Weil es die Birkin ist, denkt man, sie taucht wieder auf, aber nein. Damit zu spielen macht Spaß. Es ist das Reizvolle am Filmesehen, neben den Hauptdarstellern Leute zu sehen, die man noch nie gesehen hat und die einfach phantastisch sind.

JB: Bei uns sieht man immerhin zwei Schauspieler in jedem Film wieder.

AJ: Ja, und zu allem Überfluss ähneln sich die Rollen manchmal sogar.

JB: Gelegentlich ähneln wir uns sogar selbst. Das ist so eine Angewohnheit …

FM: Wie wichtig ist das Drehbuch, wenn Sie anfangen zu drehen? Haben die Schauspieler das Drehbuch während des Drehs?

AJ: Na sicher. Improvisation gibt es bei uns nicht. Wir proben viel. Ich treffe jeden Darsteller – das hat Resnais so gemacht, und ich fand das großartig –, auch wenn er nur einen Satz hat, vorher mindestens einmal. Man entwickelt ein Vertrauensverhältnis, baut einen Draht zueinander auf. Natürlich geht es auch darum, ob die Schauspieler über einen Satz stolpern. Aber normalerweise spielen die Schauspieler unseren Text bis aufs Komma so, wie er da steht.

FM: Proben Sie vor dem Dreh oder auch noch während der Dreharbeiten?

AJ: Wir proben vor dem Dreh. Zwischen drei und vier Wochen. Da kommt dann wie bei Resnais auch der Kameramann dazu, die Kostümbildnerin. Damit alle sich kennenlernen. Dann arbeiten wir und alle sind schon mal dabei.

JB: Das nimmt den Stress raus und bei den Schauspielern auch das Lampenfieber.

AJ: So kann der Kostümdesigner ein Kostüm mit dem Kameramann in der Szene selbst besprechen. Was optisch besser passt und so. Die Tonleute sind auch schon dabei und sagen, was wie sein muss. Das ist super.

FM: Kommt es im Schnitt vor, dass das Aufregende an einer Szene etwas anderes ist als geplant? So dass sich möglicherweise die Struktur ändert und sich der Film vom Drehbuch entfernt?

AJ: In der Regel ist das Drehbuch sehr nah am fertigen Film. Bei „Le goût des autres“ habe ich zwei Minuten aus dem Film rausgenommen. Inzwischen schmeiß ich mehr weg.

JB: Wir schreiben schlechter.

AJ: Nein, ich drehe schlechter. Zumindest habe ich nicht den Eindruck, dass es besser wird. Klar, weiß ich besser, was ich wo brauchen könnte, ein Blick, eine Einstellung, die alles ändert. Ich arbeite seit zwei Filmen mit einem Cutter, mit dem ich mich sehr gut verstehe, vielleicht schon zu gut, denn er fängt an, Sachen schnell mal umzustellen, anders zu montieren. Er ist ein wirklich guter Cutter. Aber ich liebe Plansequenzen, und ich finde, dass der Rhythmus des Films von den Schauspielern und dem Drehbuch vorgegeben wird.

FM: Ich glaube, dass Komik „live“ entsteht. Wenn man versucht, Komik über den Schnitt reinzubringen, ist es nicht dasselbe.

AJ: Absolut. Das sagt ja auch Woody Allen über seine Arbeit oder auch die von Lubitsch: Das Beste für Komödien sind großartige Schauspieler in einer mittleren Einstellungsgröße. Wenn die gut zusammenspielen, geben sie der Szene den richtigen Rhythmus – besser als jede Auflösung in Nahaufnahmen das kann. Deshalb der Kampf mit meinem Cutter. Manchmal drehe ich keine Einstellung zum Schneiden, weil ich weiß, dass er sie verwenden wird. Zu meiner eigenen Sicherheit sozusagen.

FM: Glauben Sie, dass es Ihnen für das komische Potential Ihrer Filme geholfen hat, dass Sie lange selbst auf der Bühne gestanden haben?

AJ: Klar. Und die meisten unserer Schauspieler kommen ja auch vom Theater. Sie können über lange Strecken spielen, einen Bogen halten. Dass wir selbst Schauspieler sind, macht enorm viel aus.

MS: Auch beim Schreiben?

JB: Wir spielen sehr viel, während wir schreiben. Das hängt damit zusammen, dass Dialoge eine sehr musikalische Sache sind. Es passiert uns oft, dass wir mitten im Satz feststellen: Da fehlt ein Versfuß, eine Silbe oder zwei. Das klingt wie Tatatatá, aber das müsste Tatatatá Tatá sein. Das Gleichgewicht stimmt nicht. Es kippelt, klingt irgendwie unelegant. Das merkt man im Spiel.

FM: Komödie gilt ja oft als etwas Schmutziges, wird für zu leicht befunden und deshalb häufig nicht als Kunst oder auch nur als Autorenfilm wahrgenommen. Es gibt da eine gewisse Verachtung. Es ist beispielsweise schwer, mit einer Komödie einen Oscar zu gewinnen.

JB: Verglichen mit der Verachtung, die Komödien sonst entgegenschlägt, sind wir gefeiert worden.

AJ: Das stimmt nicht. Bei „Un air de famille“ und „Cuisine et dépendances“ waren die linken Zeitungen, die wir selber lesen, voller Verachtung. Und bei „On connaît la chanson“ …

JB: Das ist doch nur unsere Paranoia. Er hat doch nach Oscars gefragt. Dass Komödien nie einen Preis bekommen.

AJ: Ok. Wir haben eine Menge Césars bekommen. Aber die ganze Bruni-Intelligenzia …

JB: Gut. Das stimmt natürlich. In einem echten Autorenfilm darf auf keinen Fall gelacht werden. Aber kotzen darfst du …

AJ: Das war die Kritik zu „Un air de famille“. Als der Film ins Fernsehen kam, hat die Libération geschrieben: „Sie können gern eine Volksabstimmung machen, aber wir sagen ihnen dennoch, warum dieser Film schlecht ist: Dieser Film ist nämlich ein genauso zuverlässiges Brechmittel wie ‚Einer flog über das Kuckucksnest‘“. Das war ein Vergleich aus einer anderen Kritik. Das ist schon sehr witzig, aber auch ziemlich gemein.

JB: Und dabei hat „Einer flog über das Kuckucksnest“ überhaupt nichts mit unserem Film zu tun.

FM: Wie macht man sich frei von dieser Einschätzung von außen? Wie kommt man wieder zurück zu dieser im guten Sinne naiven Haltung gegenüber den Figuren eines Films, die für die Komödie so wichtig ist?

AJ: Was meinen Sie mit naiver Haltung?

FM: Ihre Filme sind sehr clever, aber die Figuren in den Filmen sind allesamt auf eine gute Art sehr naiv, weil beschränkt. Sie sehen aber diese Beschränkung nicht, sondern glauben ganz naiv, dass sie glücklicher sein könnten. Und ich kann mich damit als normaler Mensch identifizieren.

AJ: Das ist Ergebnis unserer Beobachtungen. Selbst die komplexesten Personen haben immer so eine naive Seite. Selbst die gebildetesten Menschen verhalten sich zuweilen kindisch oder kindlich. Wenn wir das so schreiben, denken wir dabei aber wirklich nicht an unser Publikum. Wir denken ans Publikum, wenn wir für eine Figur einen Vornamen suchen, der sich schnell einprägen soll. Oder wenn wir uns sagen, diese Information müssen wir dreimal wiederholen, sonst geht sie unter. Aber bei der Entwicklung der Figuren denken wir nicht an die Zuschauer. Man weiß doch sowieso nicht, was die erwarten. Unser Problem ist im Augenblick eher, uns nicht zu wiederholen. Die Mechanismen, die Figuren, die wir mögen, aber die wir schon mal hatten.

FM: Ich finde, alle Ihre Filme handeln davon, dass sich Menschen nicht ändern können, und gleichzeitig davon, dass sich Menschen ändern.

AJ: (lacht) Genau.

FM: Außerdem gibt es da noch eine Form von Rebellion. Ich habe das Gefühl, Sie wollen zeigen, dass die Welt nicht gerecht ist. Nicht jeder hat im Leben die gleichen Chancen, und doch kann jeder etwas tun. Ich finde, Ihre Filme sind im guten Sinne moralistisch.

AJ: Absolut. Es geht um den geringen Spielraum, den man hat, sich zu verändern, aber auch die Schwierigkeit, einfach sein eigenes Leben zu führen.

JB: Wenn man sich zu seinem eigenen Vorteil ändert, hat das aber mit Moral nicht unbedingt was zu tun.

AJ: Bei „Un air de famille“ kam das so von alleine. Man beschwert sich darüber, wie schwer es ist, die Gesellschaft zu ändern, aber das hängt ja damit zusammen, wie schwierig es ist, sich selbst zu ändern. Da spielt die Familie eine große Rolle. Bei uns kommt immer viel Familie in den Filmen vor, weil die Familie doch für alles so bestimmend ist, selbst bei Leuten, die glauben, sie seien völlig frei davon. Das ist ein Thema, das mich immer wieder fasziniert.

JB: Wenn wir schreiben, dann aber nicht, um die Welt zu verändern. Wir glauben ans Geschichtenerzählen. Wir haben am eigenen Leib erfahren, dass Lesen einen wirklich verändern kann. Beide. Meine kulturelle Identität beispielsweise hat das Lesen mehr geprägt als meine Familie. Diese Autoren, die großen Geister, die Bücher geschrieben haben, sie haben mir Denken beigebracht. Ihnen will ich ähnlich sein, mich mit ihnen identifizieren. Ich lese einen Roman. Da taucht eine Figur auf: stolz, überheblich, anständig, was auch immer … Und auf einmal gefällt mir etwas an diesem Menschen. Ich sage mir: Da ist jemand, der Rückgrat beweist. Dem will ich ähneln. Ich habe Lust, ein toller Mensch zu sein, ein Held, der irgendwas erfindet beispielsweise … Verstehen Sie? Es kann einem helfen, wenn einem jemand zeigt, wie man sein könnte. Ist mir selbst passiert. Und ich habe in meiner Umgebung beobachtet, dass sich Menschen durch solche Dinge verändern. Obwohl sie schon im Leben geformt sind, von ihrer Familie und durch die Persönlichkeitsbausteine, die sie selbst mitgebracht haben. Wir werden dadurch ein bisschen anders. Und dieses „bisschen anders“ ist ein Sieg, den wir die ganze Zeit feiern. Das ist auch der Grund, warum wir optimistisch sind. Ich kann kein Pessimist sein, weil ich weiß, dass es diese Gnade gibt, weil ich diese Metamorphosen beobachtet habe.

AJ: Wir hatten da so eine Debatte mit Resnais. Er hat Sacha Guitry zitiert, der gesagt hat: „Ich weiß nicht, ob ein Mensch, der gerade aus einer Theatervorführung des ‚Geizigen‘ von Molière kommt, deshalb der schlecht bezahlten Garderobenfrau mehr Trinkgeld geben wird.“ Damit sind wir nicht einverstanden. Weder mit Guitry noch mit Resnais. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man Dinge ändern kann, dass man helfen kann. Weil es mir selbst geholfen hat. Ich finde, das Schlimmste ist, mit seinem Schmerz allein zu sein. Gerade weil wir in einer Gesellschaft leben, die extrem dazu neigt, Schmerz zu leugnen oder zu stigmatisieren, ist die Tatsache, dass man Helden zu sehen kriegt, die nicht allzu sehr Helden sind und ähnliche Sorgen haben wie wir, für mich sehr wohltuend.

JB: Genau. Jemandem sagen, dass Angst keine Katastrophe ist. Sie ist Teil deines Lebens, die Angst ist dein Freund. Ein verzweifelter Mensch kann sich an solchen Sätzen festhalten.

AJ: Das gilt auch für Figuren, die anders sind, zu dick oder nicht verheiratet. Es sind doch gerade die Unterschiede, die die Qualität, den Sinn des Lebens und des Menschseins ausmachen. Genau diese Unterschiede sollen aber, darin sind sich paradoxerweise die Gesellschaft und die Einzelwesen einig, möglichst eingeebnet werden, damit niemand aus der Form fällt. Das beruhigt die Nerven und ist nicht so anstrengend. Ich glaube aber, je mehr man seine Andersartigkeit akzeptiert und sich der Andersartigkeit der anderen bewusst wird, desto stärker ist man. Es gibt ein kleines Mädchen in mir drin, das sich diese Wunschvorstellung bewahrt, die an diesem Fantasma festhält: die Welt verändern, Frieden schaffen …

FM: Kam es schon mal vor, dass einer von Ihnen dachte, den nächsten Film mache ich allein?

AJ: Er hat schon mal versucht mich zu betrügen, ist ihm aber nicht gelungen.

(Alle lachen)

JB: Die ersten Ideen für „Parlez-moi de la pluie“ hatte ich mit Jamel entwickelt. Am Ende haben wir es doch zu zweit geschrieben. Wir können nur zu zweit schreiben. Das macht uns einfach auch am meisten Spaß.

FM: Es ist auch sehr schwer, allein eine Komödie zu schreiben.

AJ: Oh, das würde ich nie machen! Das könnte ich gar nicht. Da käme bestimmt ein Drama raus, wenn ich so ganz allein arbeiten würde.

MS: Der nächste Film wird also vermutlich wieder eine Komödie?

JB: Wir schreiben an einem Märchen. Allerdings eins nach unserer Art. Sehen wir mal, ob am Ende nicht doch so was wie bei „Le goût des autres“ rauskommt. Also ein Märchen ohne Märchenelemente. Auf jeden Fall können wir gar nicht anders, als Komödie zu machen. Es ist wirklich bescheuert. Ich könnte gar nicht anders schreiben.

AJ: Es ist einfach zu lustig, lustig zu sein.

Das Gespräch führten Marcus Seibert und Franz Müller in Paris am 11.1.2010 (am Tag als Eric Rohmer starb, den die beiden auch sehr bewundern). Transkription und Übersetzung Marcus Seibert. Bearbeitung Franz Müller, Marcus Seibert. Dank für Hilfen bei der Transkription an Saskia Walker.