Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.

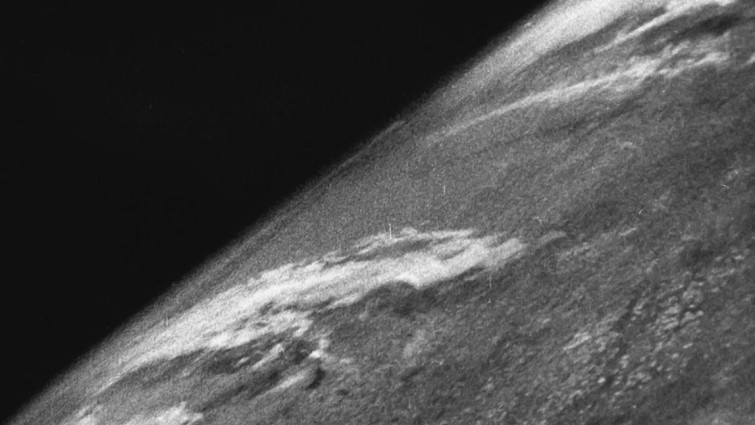

Beitragsbild: Das erste Foto aus dem Weltraum, aufgenommen 1946 aus einer V2 (White SandsAPL)

Ein kleiner Rundumschlag von Benjamin Heisenberg

1.) Venus vom Hohlen Fels

Für manche ist das „erste Bild der Erde“ die Abbildung des blauen Planeten auf dem NASA-Foto AS8-14-2383HR, das William Anders 1968, bei der Apollo 8 Mission aus dem Fenster der Kapsel schoss? Andere beziehen sich auf das verwischte Kugelsegment, aufgenommen 1959 vom Satellit Explorer 6. Aus historischer Sicht wird diese Erstmaligkeit der Aufnahme, aus einer umgebauten V2 zugesprochen, die im Oktober 1946 von White Sands, USA gestartete worden war. Auch sie zeigt nur einen verschwommen grauen Kugelausschnitt und dahinter das lichtlose Dunkel des Weltalls.

Dabei könnten wir unter dem „ersten Bild der Erde“ genauso gut die Erzählung dieser Erde meinen, die Beschreibung unserer subjektiven Wahrnehmung dieser Welt. Und den Versuch uns selbst als Nukleus dieser Wahrnehmung mit ihr zu beschreiben – lange bevor es Fotografien gab. Diese Erzählung beginnt vielleicht mit der Venus vom Hohlen Fels, die Kinder heutzutage für ein schlecht nachgeformtes Brathähnchen halten könnten. Die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen aber zwischen den Sichtweisen liegen Welten.

2.) Begleiter

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit unserem Bezug zum Bild als beschreibendem Begleiter unseres Lebens. Als jemand, der mit Bildern erzählt, betrifft es mich dass ich in eine Zeit geboren wurde, in der der Mensch mehr als jemals zuvor Bilder für alle Lebenslagen nutzt. Nie zuvor sind so viele Bilder gespeichert und ausgetauscht worden und nie zuvor hat der Wert eines Bildes so massiv zwischen absoluter Belanglosigkeit und geradezu astronomischem Wert und wahrhaft weltumspannender Bedeutung oszilliert. Selbst das Verwischen der Gewissheit ob Fotografien überhaupt noch dokumentarisch genannt und genutzt werden dürften hat an ihrer Nutzung und Wertigkeit in allen Bereichen unserer Gesellschaft nichts geändert. So wie wir das Internet mit unseren persönlichsten Daten füttern, obwohl wir alle von der strukturellen Unsicherheit dieses Raums wissen, so vertrauen wir grösstenteils den Bildern, die uns erreichen, unabhängig davon ob sie vom Sensor unserer Handykamera zum Bildschirm übertragen wurden, oder ob Satelliten, Glasfaserkabel, Software, Filter oder sogar menschliche Bildbearbeiter dazwischen geschaltet waren.

Dabei herrscht ein Phänomen, das Walter Benjamin bereits in den 30er Jahren beobachtete: Die „Lust am Schauen und Erleben“ geht immer mit der Haltung des „Beurteilen wollens“ einher, schrieb er in Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Bilderzeugnisse, ob Film oder Foto werden kommentiert, geteilt, verrissen, verehrt, geliked und zensiert. Letzteres erledigen teils bereits Algorithmen. Das Verhältnis zwischen Bild und Bildbeschreibung ist längst zum Kernbestandteil der Mediokratie geworden. Wer kontrolliert die Bilder und ihre Beschreibung? Anstatt der Kirche kontrollieren, zensieren und kontextualisieren heute Regierungen, oder Privatunternehmen im Rechtsrahmen und unter der Kontrolle von Regierungen. Im Zweifelsfall entscheidet ein Algorithmus in Zusammenarbeit mit einer Lohnarbeiterin in Manila ob die Enthauptung, die entblösste Brust der Mutter mit Kind, das Urlaubsvideo mit dem Nummer 1 Hit im Hintergrund oder ein regierungskritisches Symbol, aus dem Verkehr gezogen wird. Die oder der Einzige, dem diese Zensur meist bewusst wird, ist der Sender, der die Nachricht von der Löschung des Post o.ä. bekommt. Der oder die Empfänger*in merkt davon meist nichts. Gleichzeitig existiert in der Flut der Bilder ein gänzlich neues Phänomen: die Abwesenheit von Bildern fällt auf. Es ist normal geworden zu fast jedem Ereignis ein visuelles Abbild zu haben. Vielleicht gilt auch der Umkehrschluss, dass ein Ereignis nur gesellschaftlich relevant wird, wenn ein visuelles Abbild existiert. Sicher hätte der schreckliche Tod von George Floyd weit weniger Wirkung entfaltet, wäre es nur eine verbale Erzählung, ohne Abbild, ohne Bild und Ton gewesen. Das bedeutet, wir sind möglicherweise in einer Zeit angekommen, in der wir einen digitalen Avatar brauchen um unserer Existenz überhaupt Legitimation verschafft. Prechts Wer bin ich und wenn ja wie viele? bekommt eine ganze neue Bedeutung. Und welche dieser Persönlichkeitsanteile werden erhalten bleiben. Oft frage ich mich das anhand der 8 Terrabyte, die meine Daten bereits auf der Cloud ausmachen. Wird irgendwer nach meinem Ableben je diesen Datenwust durchpflügen, wie man früher Nachlässe katalogisiert und geordnet hat? Das scheint mir absurd und niemandem zumutbar. Aber ich vergass, die Datenmenge ist in Zukunft irrelevant. Es ist eher die Frage, ob der Clouddienstleister pleite gemacht hat und meine Daten verloren gingen, oder ob das Abo von meinen Nachkommen gekündigt wurde, ohne Interesse für die Daten, oder der dritte Weltkrieg ausbrach und alles löschte. Wenn aber die Daten noch existieren, wird die Frage der Erinnerung wohl viel eher eine des Interesses sein. Sollte eine Urururenkelin das Bedürfnis haben etwas über ihren Urururgrossvater zu erfahren, wird sie zum Beispiel den Computer fragen können: «Was für ein Typ war der Ben eigentlich so?» Und der Suchalgorithmus wird eine Antwort darauf haben, ein errechnetes Ergebnis aus dem gesamten Konvolut an digitaler Erinnerung, die ihm oder ihr zur Verfügung steht. Geschichte 2.0

3.) Story

Kürzlich berichtete mir ein befreundeter Psychiater er sei dazu ermuntert worden ein Video zu drehen und auf seiner Website zu veröffentlichen, in dem er seine «Behandlungsmethode» attraktiv darstelle. So könnten sich seine «Kunden» eher mit ihm und seiner psychiatrischen Praxis identifizieren und weitere Kunden werben. Wir malten uns schallend lachend aus, wie Monty Python wohl dieses süffige Psychiater-Werbevideo drehen würden und wir kamen darauf, dass das identifikatorische «Storytelling» ähnlich wie das allgegenwärtige Bild ein Festwert in allen Bereichen unserer Gesellschaft geworden ist. Jeder Nutzer einer Plattform präsentiert sich mit einer Story, der Supermarkt erzählt mit seinen Produkten eine Geschichte, die die Kunden zu möglichst viel Konsum anregen soll, das «Gute-Kita-Gesetz» trägt die Erzählung schon im Titel und das Scrollen im Browser macht nichts anderes als früher der Motor des Filmprojektors, der den Celluliodstreifen an der Lampe vorbei transportierte.

Das Erlebnis, früher ein Versprechen des Kino-, Theater-, Zirkusbesuchs oder eines Buches, begleitet uns in digitaler Form fortwährend und okkupiert immer mehr Aufmerksamkeit. Nicht nur beschäftigt uns ständig die Frage was gerade parallel zu unserem physischen Leben gepostet und gesendet wird, sondern viele von uns begleitet der ewige Gedanke was im Strom unserer Eindrücke berührend, schockierend, interessant und einzigartig genug sein könnte, um aufgenommen und gepostet zu werden. Der «Stream of Consciousness» eines jeden hat ein digitales Derivat bekommen. Bald werden unsere digitalen Avatere, bzw. Persönlichkeitsanteile so programmiert sein, dass sie unsere Vorlieben so gut kennen, dass sie für uns im digitalen Raum handeln, posten, kommentieren. Heute nennen wir diese Form der maschinellen Identitäten abfällig Bots. Aber bald werden wir dankbar sein, wenn wir nicht alle virtuellen, sozialen Aktivitäten selbst erledigen müssen. Überlassen wir doch den fleischlichen Wesen die fleischlichen Freuden und den digitalen Wesen die digitalen.

4.) Jeder ist ein Künstler

«Jeder ist ein Künstler», Josef Beuys’ berühmtes Postulat, beschreibt heute auch dieses digitale Derivat unserer Selbst und seine Wirkung im Sozialen. Die Bürgermeisterin einer Kleinstadt bekommt Morddrohungen, weil ihr mediales Derivat für etwas steht, was das Leben der Menschen tatsächlich betrifft, oder nur betreffen könnte, oder einfach, weil sie als öffentliche Person und Projektionsfläche sichtbar ist, für positive wie negative Projektion. Ihre reale Person und Handlung ist dabei weniger wichtig als die Geschichte, die mit ihrem Derivat erzählt wird. Diese Geschichte ist ein kollektiv erstelltes Kunstwerk, eine soziale Plastik mit unvorhersehbarer Wirkung und ohne nachvollziehbares Konzept. Je undurchschaubarer der virtuelle/digitale Raum, umso weiter entfernen wir uns vom Prinzip von Ursache und Wirkung. Dieses Prinzip beruht zwischenmenschlich auf einer direkten und nachvollziehbaren Beziehung zwischen Produzent und Konsument, zwischen Sender und Empfänger. Diese Beziehung geht in einer globalisierten, digitalisierten Welt mehr und mehr verloren.

In einer dystopischen Zukunft wäre sie ersetzt durch blindes Vertrauen. Zu komplex die Zusammenhänge, zu lang die Erklärungen, zu intensiv das «echte» Gegenüber. Müdigkeit schlägt Revolte, Trägheit schlägt Neugier, Ordnung schlägt Freiheit.

«Der Rest ist Schweigen» heisst es im Hamlet. Der Schrecken ist vorüber, die Welt in einem postdramatischen Zustand zwischen Wahnsinn und Klarheit. Hingebungsvolles Schweigen in das allumfassende Prinzip einer globalen Duchampschen Junggesellenmaschine die sich unserem Verständnis und unserer Kontrolle entzogen hat, die Ordnung schafft und Chaos stiftet, die uns gleichermassen kontrolliert erregt, wie abstumpft, zusammenführt und trennt.

Das ist glücklicher Weise eine vielbeschriebene Schreckensvision einer durchstrukturierten und vollüberwachten Zukunft, aber schon heute sind wir mehrheitlich, verbunden durch diese Blackbox, die Junggesellen-maschine der Kommunikation und Information.

5.) Der kulturindustrielle Komplex

Wenn alle Künstler*innen und Kunstschaffende, Kritiker und Produzenten dieser globalen sozialen Plastik sind, worin definiert sich dann der Beruf Künstler in dieser Welt? Das interessiert mich natürlich als jemand, dem dieser Beruf zugeschrieben wird, bzw. der ihn sich selbst zuschreibt. Sicher definiert sich diese Arbeit nur noch peripher durch eine «Qualität» der Produkte, im Sinne einer Aura, einer handwerklichen Fähigkeit, einer inhaltlichen Tiefe oder einer gesellschaftlichen Relevanz. Das Berufsbild entspringt eher dem Umstand, dass jemand gewählt hat als Künstler zu leben und die Herstellung von Kunst zum Lebensinhalt zu machen. Wie ein Mönch, der im Kloster wohnt und eine Kutte trägt, als Mönch gesehen wird, unabhängig, ob er tatsächlich eine besondere Beziehung zu Gott hat, oder besonders christlich lebt. Der Vergleich ist natürlich tendenziös, denn er geht von einem althergebrachten Bild des transzendental orientierten Künstlers aus und die Kunst selbst hätte in Gott ihre Analogie. Aber für Viele gilt dieses Bild des Künstlers noch immer, unabhängig davon, dass die moderne Kunstpraxis Elemente aus der Sozialarbeit, der Wissenschaft, der Geschichtsforschung und vieler anderer Disziplinen sozusagen inkorporiert hat. Vor allem aber im Olymp des Kunstmarktes (und teilweise auch in Hollywood) spielt diese Vorstellung des Mönch-Künstlers eine grosse Rolle, weil der Künstler als Wertanlage, und das Werk als Aktie gehandelt wird. Dabei spielt der Kult um das Genie mit Ewigkeitswert und um das Werk als Zeitansage und transzendentes Destillat eine grosse Rolle. Aber diese Haltung steht im Widerspruch zur Demokratisierung der Kunst, die das digitale, «billige» Bild verspricht und tatsächlich erzeugt.

Denn je demokratischer, d.h. niederschwelliger die Herstellung und Verbreitung von kulturellen Erzeugnissen wird, umso mehr kulturelle Unternehmen sind auf dem Markt. Das bedeutet, dass der Markt eine künstliche Verknappung braucht um für Investoren attraktiv zu bleiben. Aber auch Jene verlieren die Übersicht, die dafür angestellt sind zu filtern, auszuwählen und zu bewerten. Festivalmacher, Kuratoren, Verleiher, Verleger, Intendanten, Galeristen und Agenten haben schon lange keinen Überblick mehr über die für sie relevante Kulturproduktion. Sie sind darauf angewiesen, dass die für sie spannenden Entwicklungen selbst Reichweite gewinnen und damit sichtbar werden, oder ihnen von dritten empfohlen werden, oder durch Zufall zu ihnen geraten.

Kürzlich lernte ich bei der Art Berlin einen Mann kennen, der für eine Internetplattform von Kunstmesse zu Kunstmesse reist, um Künstler einer bestimmten Preisklasse und Markrelevanz zu registrieren, die dann in einer Datenbank kategorisiert und aufbereitet werden. Kuratoren, Galeristen und Käufer, abonnieren die Plattform um dort relevante Künstler, wie Aktien oder Produkte zu finden. Andere Plattformen haben diese menschlichen Scouts durch Algorithmen ersetzt, die Galerienprogramme, Marktpreise und Presse analysieren, um den Markt digital zu durchdringen und Wertigkeiten zu erzeugen, mit denen weitergearbeitet und Gewinn gemacht werden kann. Wohlgemerkt werden so auch Museen und Festivals bestückt, die der Steuerzahler finanziert, der offensichtlich ein anderes Interesse hat, als der «Markt».

Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, ohne die kreativen Prozesse bei der Herstellung von bildender Kunst und Spielfilm zu leben. Darunter liegt ein tiefes Bedürfnis das Leben zu verstehen, Prozesse meiner selbst und der Welt um mich herum zu ordnen, zu beschreiben und so für andere Menschen und mich selbst erfahrbar zu machen. Die Begeisterung für Texte, Bilder und Filme, die mich tief berühren, inspirieren oder amüsieren ist ungebrochen. Gleichzeitig hat sich, wie oben beschrieben, die Position meiner selbst als Künstler in der Gesellschaft grundlegend geändert. Diejenigen, die von der Kunst leben wollen, müssen, wie oben beschrieben, Teil eines kulturindustriellen Komplexes werden, in den die digitalen Plattformen genauso eingebunden sind, wie Museen, Galerien und TV-Sender. Dieser Industriekomplex scheint äusserlich teilweise anders strukturiert als klassische Industrien, im Kern aber beruht er auf denselben Mechanismen. Es existiert ein Billiglohnsektor, der Mittelstand und die Global Player. Wirtschaftsräume schützen sich durch Subventionen und Zölle und in, bzw. über dem klassischen Geschäft handelt ein entfesselter Kapitalmarkt. Künstlerische Qualität war schon immer eine schwammige Grösse, deshalb entscheiden im Kulturindustriellen Komplex heute eher Kategorien wie Emotionalität, Wiedererkennbarkeit, politische Aktualität, Dekorativität, Schauwert und Schockwert – Eigenschaften die Algorithmen leicht ermitteln und kategorisieren können.

In Zeiten von Corona-Hilfsfonds erleben wir, wie schwer sich die Politik tut den Kulturindustriellen Komplex adäquat zu fassen und sinnvolle Unterstützung zu leisten. Zu ungreifbar sind die Existenzen hunderttausender künstlerischer Selbstständiger im Vergleich zu den Angestellten der Auto- oder Luftfahrtindustrie. Dabei wird gerade in diesem Prozess deutlich wie weit sich die Kunst schon als Teil einer staatlichen Ordnung sieht und vom Staat behandelt werden will, wie zum Beispiel die Autoindustrie. Das romantische Bild des radikalen Künstlergenies zwischen bitterer Armut und Ruhm, zwischen Revolution und Kapitalismus, ist einem Künstlerbild gewichen, dass eher dem Beamtenstatus huldigt. Die Kulturproduktion spielt sich mehrheitlich zwischen Studium, Lehre, subventionierten Institutionen wie Museen und öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, Filmförderungen, Theatern, Opernhäusern und Orchestern ab. Das heisst die Kultur lebt hierzulande auch abseits von Corona mehrheitlich vom Steuerzahler. Und rückwärts gedacht bedeutet dies, dass die Definition des Berufsbildes Künstler sich an der Sichtbarkeit im staatlich geförderten System orientiert. Idealisiert entscheidet also die Demokratie, wer von Millionen «Künstler*innen» sich so nennen darf und von aussen so genannt wird. Auch das ein Bild der modernen, vertrauten Koexistenz zwischen Künstler*in und Gesellschaft

6.) AS8-14-2383HR

Seit Jahren arbeite ich, per Video-Chat aus meinem Luzerner Büro mit Menschen aus aller Welt. Die Erfahrung die, in dieser Intensität, den meisten erst durch den Covid19-Shutdown zuteil wurde, habe ich tagaus, tagein gemacht. Oft skype ich 8 bis 9 Stunden am Tag mit meinen Coautor*innen, die in Wien, Berlin und Los Angeles auf ihren Monitor schauen. Wenn ich sie nicht manchmal in Person gesehen hätte, wäre ich vielleicht geneigt sie für digitale Avatare meiner Persönlichkeitsanteile zu halten, die glücklicherweise Fähigkeiten besitzen, die mir gerade im kreativen Prozess fehlen. Manchmal höre ich nur ihre Stimmen, manchmal sehe ich ihre Gedanken auf dem Bildschirm entstehen, wenn der Cursor über die weisse Fläche wandert und vor meinen Augen die Sätze unserer Drehbücher erscheinen, geschrieben von einem Freund in der Ferne. Die Sätze bilden Zusammenhänge und beschreiben eine Welt, die tatsächlich mindestens so wirklich ist, wie das erste Foto der Erde aus einer modifizierten V2 Rakete, dessen digitales Abbild ich via Google aufgerufen habe.

Das Vertrauen zu diesem „ersten“ Bild der Erde aus „gottgleicher“ Position und das Staunen darüber, kommt mir ganz ähnlich vor, wie das Vertrauen zu uns Erzähler*innen und das Staunen über unsere Geschichten. Es ist verwandt mit dem Vertrauen, das in die «Black Box», die Junggesellenmaschine setzen. Obwohl uns ein Überblick suggeriert wird, eine auktoriale Sicht, eine Ordnung, kommt dem Bild nicht mehr Wahrheit zu, als dem Bildschirmfoto meines Handys vom Busfahrplan. Wir vertrauen, dass die Geschichte von der wissenschaftlichen Entwicklung, der Rakete, dem Foto wahr ist, genau, wie ich von der Simulation eines Fotos auf einem Monitor darauf schliesse, dass der Bus tatsächlich um 17:32 Uhr fahren wird. Wir wollen diese Geschichten glauben, sie nutzten uns, wir können sie gebrauchen und sie berühren uns. Ihre flüchtige Natur ändert nichts daran, dass eine Erfahrung im Angesicht des Bildes entsteht. Und gleichzeitig spüren wir zu Zeiten des Shutdowns mehr denn je, wie das fassbare mit der eigenen haptischen Erfahrung verbundene uns erdet und klärt. Ich habe irgendwann begonnen als Ausgleich zu meiner Bildschirmarbeit, auf dem Bauernhof zu arbeiten, um neben den virtuellen Freunden haptische Begegnungen mit den Tieren, der Erde und meinen Mitmenschen zu haben.

Der Begriff social distancing ist eine falsche Formulierung, eigentlich müsste es physical distancing heissen, weil es in der Coronabekämpfung um den körperlichen Abstand geht und nicht um die soziale Entfernung – im Gegenteil. Dass sich der Begriff durchgesetzt hat, könnte damit zu tun haben, dass wir noch immer die tatsächliche, körperliche Nähe als das soziale Miteinander empfinden, weit mehr als die Interaktion unserer digitalen Derivate. So macht die Quarantäne für mich einmal mehr spürbar, was es heisst als Erzähler*in persönlich zu erzählen. Dieses Attribut beschreibt in Wahrheit wohl einfach eine spürbare Beziehung zwischen der Person, die das Bild macht, dem Gegenstand des Bildes, dem ästhetischen Ausdruck des Bildes selbst und der Person die das Bild empfängt und diese Beziehung spürt. In einer virtuell geprägten Welt in der uns Kameras und Bildschirme konstant begleiten, spielt dabei keine Rolle mehr, ob wir, wie früher von einem objektiven Bild sprechen, oder von der Subjektiven, dem P.O.V. die uns ganz in die Sichtweise des oder der Einzelnen involviert. Im persönlichen, im Bild als Begleiter im virtuellen, wie im haptischen Raum, verschmilzt das subjektive „Pars pro toto“ gleichsam mit der auktorialen Übersicht von aussen. Zwischen dem Wunsch aus dem Speziellen, Individuellen, Kleinen über das Ganze zu erzählen und dem gottgleichen Erzählansatz, der bis über den Planeten aufsteigt um alles in einen Frame zu fassen unterscheidet der Empfänger nur im Hinblick auf den persönlichen Wert für den Sender und den Empfänger und ihre Beziehung. Das persönliche entscheidet ob uns ein Bild nachhaltig nährt und betrifft, oder geradeso für die Dauer des Films Anderes vergessen lässt.

Das NASA-Foto AS8-14-2383HR, von William Anders wurde ungleich viel berühmter als die Aufnahme aus der V2, weil Anders selbst mit Foto erzählte und als Mensch den Blick mit technischen Mitteln auf die Erde richtete, so dass die Menschen eine Beziehung zum Erzähler, zu seinem Bild, zu ihrem Planeten und vollem zu sich selbst darauf entwickelten.

Dieser Beitrag hat einen Kommentar

Kommentare sind geschlossen.

[…] Ein kleiner Rundumschlag von Benjamin Heisenberg erschienen am 21.6.2020 auf dem Blog der Filmzeitschrift Revolver […]